全長 220 メートルの交差点工事現場で重畳誤差 5ミリを実現。HoloLens 2 に映る建設・土木業界の未来

2023 年 1 月 25 日に、GIS(地理情報システム)や XR、AI 技術などを用いたソリューションを展開する株式会社インフォマティクスが、千代田測器株式会社とともに、東京鋪装工業株式会社、日本マイクロソフト株式会社の協力のもと、「複合現実 MR 技術を高精度に活用する最先端建設 DX 事例」を発表しました。

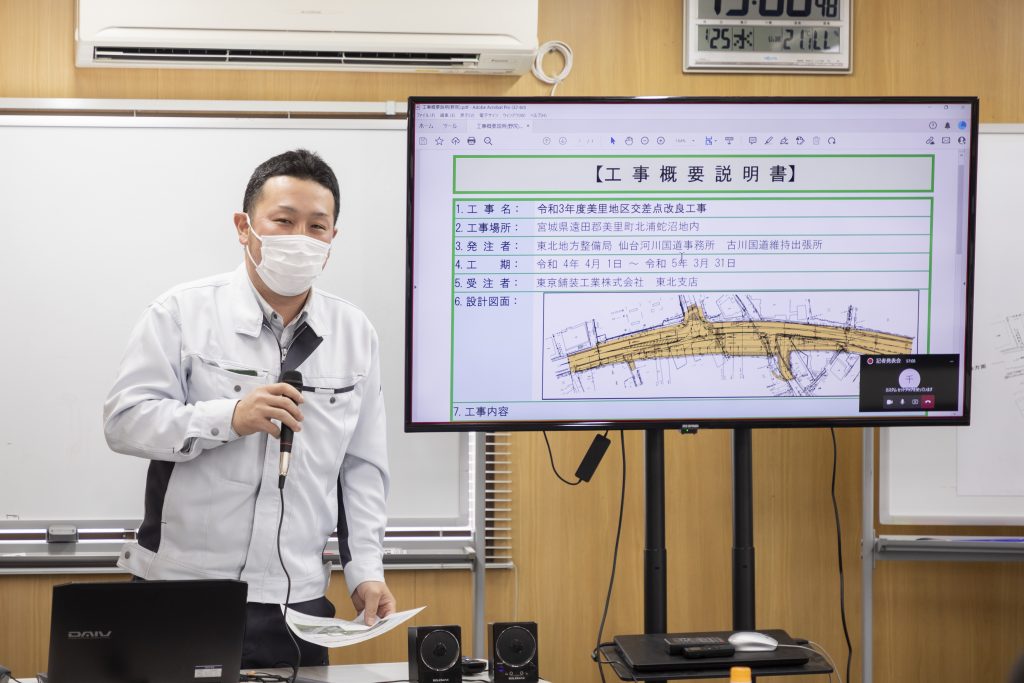

同日に予定されていた宮城県遠田郡美里町の道路拡張工事現場でのデモンストレーションは荒天のため中止となりましたが、東京鋪装工業の現場事務所で行われた記者発表にはオンライン含め多数のメディアが参加し、建設・土木業界を変革し得る高精度の実寸投影ソリューションの可能性を目撃しました。

現実の道路に寸分違わぬ完成形を重ねる MR 投影ソリューション

建設・土木業界では、労働人口の減少や労働環境の厳しさといった課題が指摘されており、国土交通省が ICT の全面的な活用などの施策を導入することで生産性の向上を図り、魅力的な建設現場を目指す取り組み「i-Construction」を推進するなど、デジタル技術の導入が進められています。

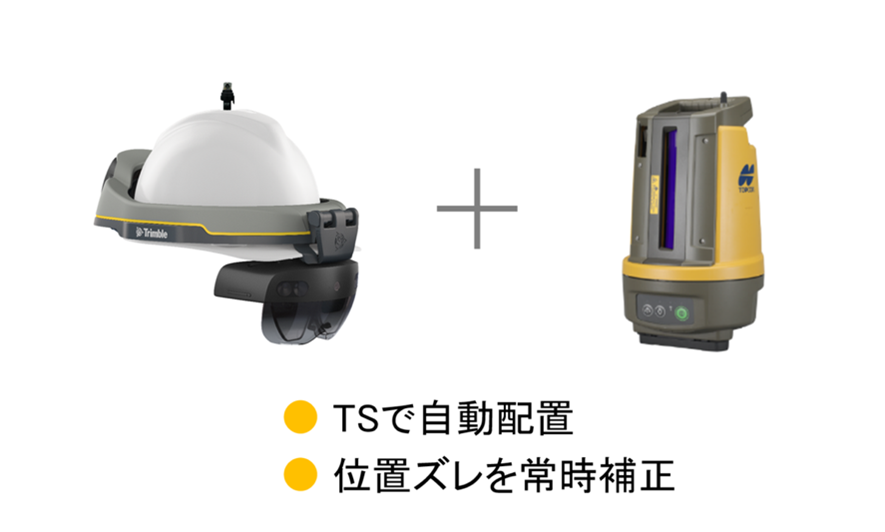

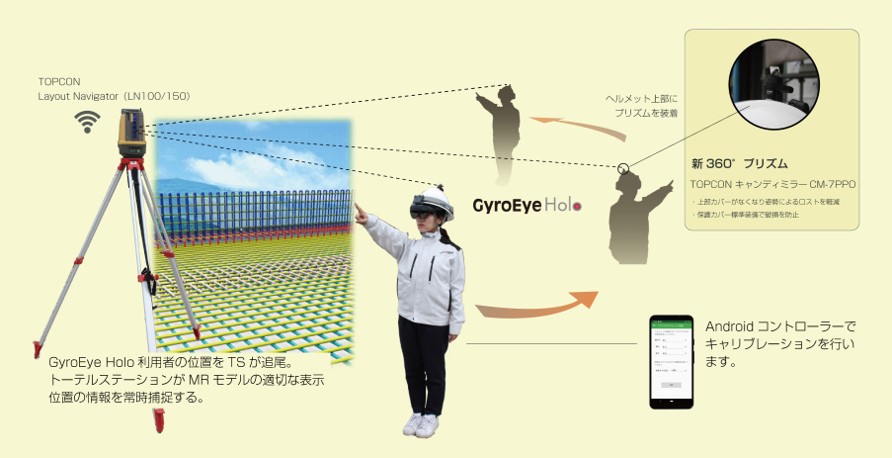

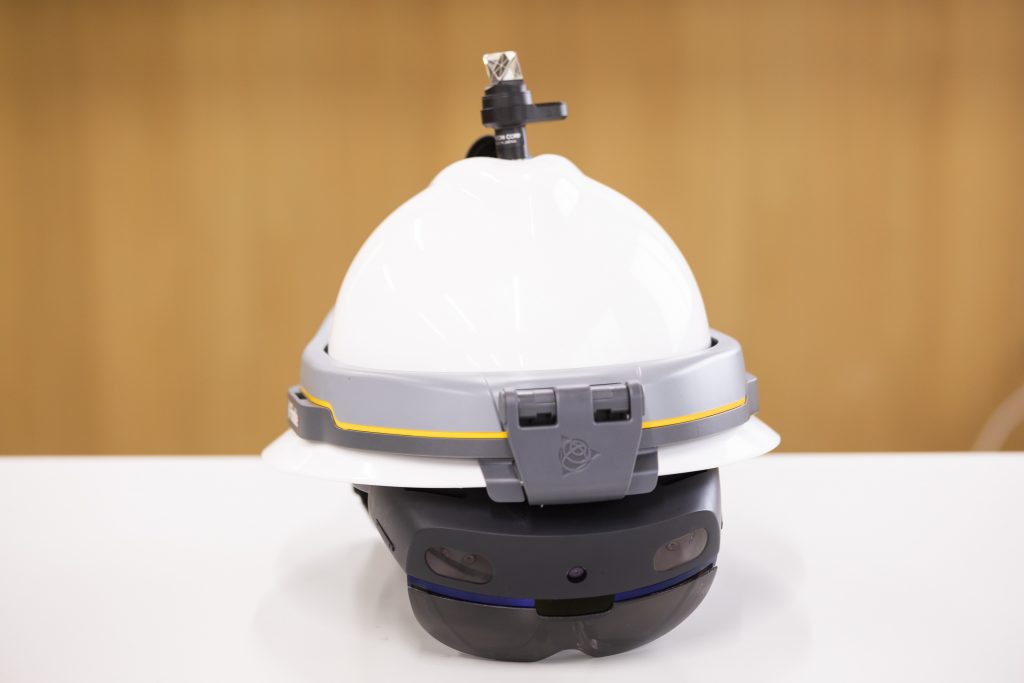

インフォマティクスの「GyroEye Holo 」のアドオン製品として動作するTS+(以下GyroEye Holo TS+)は、2D CAD 図面や 3D モデル、画像ファイルを MR データに変換するシステム「GyroEye Holo」と、株式会社トプコン社製の自動追尾トータルステーション「杭ナビ(Layout Navigator) 」との連携により、MR 表示位置の精度を向上させたシステムです。マイクロソフトの MR ヘッドセット「HoloLens 2」を通して、現実の空間に 2D 図面や 3D モデルの実寸大ホログラムを表示させることができます。

インフォマティクスでは、2018 年からマイクロソフトの MR パートナー認定を受けており、主に建設業者の設計データや BIM/CIM(Building/ Construction Information Modeling)モデルのデータを HoloLens 2 やタブレット、スマートフォンで表示するシステムを提供しています。同社の事業開発部 部長 池田 昌隆氏は「建設業務においては各種図面や 3D のモデリングを用いたさまざまなオペレーションが行われていますが、私たちは AR や MR 用に個別のデータをつくるのではなく、通常の設計施工のデータをそのままデバイスで利用いただける変換技術とビューアソフトを一体で提供しています」と製品の特徴を語ります。

建設工事を進めるにあたり、正確な施工位置や完成イメージの共有は非常に重要な意味を持ちます。設計図書と目的物との整合性の確認や施工の進捗確認、工事関係者との意識合わせや、ひいては発注元や地域住民との合意形成がスムーズに行えるかどうかで、工事の生産性は大きく変わってくるからです。これまでは主に設計図面や模型を使って完成形を説明してきましたが、「MR を用いて現場に直接施工位置を投影することで工事関係者との正確な意識合わせを行い、ステークホルダーに対してよりわかりやすく、正確に完成イメージを共有できるのではないか」という発想から考案されたのが、GyroEye Holo でした。

「現場で重い図面を持ち歩いたり、現実の大きさの模型を用意したりするのは非常に困難ですが、MR を使えばこれからつくるものや工事で見えなくなってしまった地下の構造物などを確認することができます。またプロでない方でも容易に完成形のイメージを持っていただくことができます。それに、1/1 スケールの設計図面を MR で位置精度よく投影できれば、施工時の作業効率の向上はもとより、出来形の確認、位置の確認に利用でき、検査の省力化にも貢献できます」と池田氏。

同社では、完成イメージを MR で現場に重ね合わせるシステムを開発するために実証実験を重ねました。

HoloLens 2 の弱点を補う専門家集団の集合知

GyroEye Holo の開発にあたって壁となったのがHoloLens 2 の空間認識可能範囲でした。「HoloLens 2 はスタンドアローンで手軽に高精度の位置認識ができるデバイスです。ただし、用途にもよりますが、建設業で許容される誤差で認識できる範囲は経験上 10 メートルから 20 メートルが限界です。それを超えて次の構造物や建築図面を見るためには、基準点を複数用意して切り替えるといった作業が必要でした」(池田氏)。

20 メートルごとに基準点を切り替えるのは手間がかかります。逆に基準点を切り替える範囲が広がって建設現場を自由に動き回ることができれば、それは非常に大きなメリットとなります。池田氏は「私たちは測量の専門家ではありませんから、当初は手探りで開発を進めざるを得ず、精度や使い勝手という課題に直面してしまいました」と振り返ります。この課題を解決するために助言を仰いだのが、関東を中心に測量器の販売、レンタルを行う千代田測器株式会社でした。

インフォマティクスのリクエストに対して千代田測器は、自動追尾トータルステーション「杭ナビ」との連携を提案しました。「当社でも MR 技術を使ってみたいという意識は持っていました」と語るのは、千代田測器ソリューション営業部 サポートエンジニアグループ 主任の川島 つくし氏。「MR を用いたシステムに私たちの持つ測量の知識を少しでも使ってもらえるのであれば、という思いから開発に携わらせていただきました」(川島氏)。

自動追尾トータルステーションはワンマン測量や ICT 建機との連携などで利用される測量機器です。千代田測器ソリューション営業部 ICT 営業部 課長の田中 隆一氏によると、杭ナビは自動追尾トータルステーションのなかでも比較的安価な点とスマートフォンやタブレットでも操作可能な利便性を評価され、多くの建設現場で導入されている機種とのこと。「機種によって異なりますが、本体から 100~130 メートルの測定範囲を持つ杭ナビと HoloLens 2 を Wi-Fi で接続することで、広い範囲の位置情報を正確に MR データと合成して重ねて確認できるようになりました」(田中氏)。

こうして開発された GyroEye Holo TS+ を千代田測器主催の展示会で体験し、「この技術なら工事現場が変わる。まったく新しい施工管理が実現できる」と惚れ込んだのが、東京鋪装工業株式会社の生産技術部 生産技術課 兼 DX 推進室 DX 推進課 担当部長の白山 公三氏でした。GyroEye Holo TS+ のインパクトは大きく、HoloLens 2 を調達する目処が立つ前に杭ナビを購入してしまうほどだったと言います。

「舗装工事現場は広い範囲で施工を行いますから、屋外の広い範囲で使用できないと意味がありません。そこでひたすら屋外の広範囲の場所で検証を重ねて、その結果をインフォマティクスにフィードバックして、都度改良を重ねてもらいました」と白山氏。

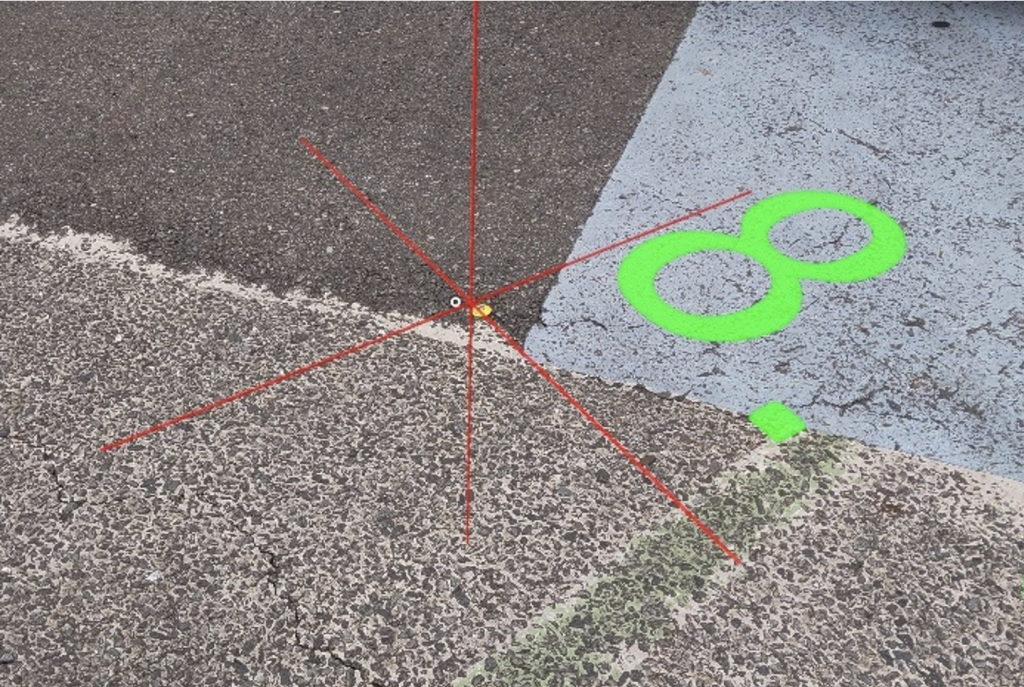

暑さに弱いとされる HoloLens 2 ですが、パイプクーリングや直射日光を避けて活用することで、夏場でも 1 時間程度の連続使用を実現し、現場が 50 メートルを超える場合はあらかじめ空間認識させる手法を採用するなど実証を重ねた結果、屋外の広い範囲でも 5 ミリから 10 ミリ程度のズレに収まるほど重畳の精度が高く、現場でのキャリブレーション(検定)も容易なシステムとして実用化を達成しました。

「GyroEye Holo TS+ の優れた点は、作業初めの位置合わせや使用中の位置ズレ課題がクリアされたことです」と池田氏。通常、MR は位置合わせ時に現場に AR マーカーを設置して認識させます。マーカー設置にわずかでも狂いがあった場合は、特に道路のような大きなモデルでは、位置や角度を精度高く表示させるのは困難です。一方 GyroEye Holo TS+ は、杭ナビによる既知点の設定後、その情報を MR デバイスに転送することで、マーカーを一切使わずに、自動で図面やモデルを正確に現実空間に重畳できるようになりました。

さらに、ヘルメットに付けたプリズムと杭ナビでMRデバイスの位置を常に高精度に追跡することで、数 10 メートル移動してもズレが大きくならない補正機能が実装されています。

トラブルを防ぎ、生産性を高める GyroEye Holo TS+ の絶大な効果

白山氏は、記者発表の前日に撮影した美里地区交差点改良工事の現場に MR を重ねた画面を示しながら、「基準点から 50〜60 メートル離れた地点でも完成形と重なっているのがわかっていただけると思います。完成モデルだけでなく文字データも MR の画面に表示させられます」とその完成度に胸を張ります。地元の高校生向けに開催されたインターンシップでこのシステムを体験してもらったところ、大いに反響があったそうで、「建設業に興味を持ってもらうきっかけとして十分な成果がありました」と笑顔で語ります。

完成形がわかることで仕事の進め方をイメージしやすくなるため、若手社員への教育にも活用でき、HoloLens 2を通して見ている現場の映像データを転送すれば、遠隔地からリアルタイムで作業指示や検査確認も可能となるため、業務の効率化にもつながります。

さらに地元住民への説明や発注元の立ち会い検査の際に MR で完成形を共有できるメリットは計り知れないと言う白山氏。「専門家でない方にとっては、図面や模型だけでは完成形を想像するのは難しく、なかなか合意形成に至らないこともあります。それが MR によってひと目で伝わることで、次のステップに進みやすくなりました」(白山氏)。

インフォマティクスの池田氏は、GyroEye Holo TS+ の導入による効果を次のように分析します。「施工は人が行うものですから、ミスはつきものです。手戻りが発生すれば経費や時間がかかりますし、もしも事故が起こってしまえばその損失はお金では測れません。MR 技術を用いることで工事の内容がひと目でわかるようになれば、手戻りや事故の防止、ひいては生産性の向上につながるだろうと考えています」。

GyroEye Holo TS+ は BIM/CIM 活用のひとつの到達点

GyroEye Holo TS+ の開発プロジェクトにあたりインフォマティクスが HoloLens 2 を選定した理由として、「群を抜く性能と価格のバランス、そしてなによりスタンドアローンであること」を挙げる池田氏。「身軽であることが求められる建設現場では、有線というだけで忌避されてしまう傾向があります。それを考慮すると選択肢は HoloLens 2 しかあり得ませんでした」と語り、バージョンアップで熱への耐性の改善をリクエストしつつ、「いろいろな取り組みに一緒にトライしていただければ」とこれからの日本マイクロソフトのサポートに期待を寄せます。

東京鋪装工業では、すでに切削工事での交通規制のシミュレーションなどさまざまな場面で MR を活用しており、今後は重機の前面に HoloLens 2 を設置して運転席のディスプレイに MR 画像を表示させ、3D モデルデータによるガイダンスを行ったり、境界や丁張りの位置出しに MR を利用したりといった活用方法を考えているそうです。

「本格的な BIM/CIM 時代を迎えるなか、MR は現場で活用可能な先進的技術であり、特に 3D データを 1 分の 1 スケールで高精度に投影する GyroEye Holo TS+ は施工段階における BIM/CIM 活用のひとつの到達点であると考えています」と GyroEye Holo TS+ を高く評価する白山氏。「この技術を用いて現場で最前線に立つ作業員の方々の生産性を向上させ、負担を減らし、楽しく、そしてスマートに働き方を変えていきたい」という言葉に、MR をはじめとするデジタル技術が建設・土木業界の変革に大きく貢献できるという確信を深めることができました。

関連情報:

株式会社インフォマティクスのプレスリリース:道路拡幅工事の完成検査にMR技術を活用

Join the conversation